Как перестать откладывать дела? Для борьбы с ленью, как многие называют состояние нежелания что-то делать, нужно выявить и устранить ее причину. Звучит логично и правильно лишь отчасти. Начнем с того, что это вовсе не лень, а психический процесс, включающийся в момент страха, переживаний, неумения, отсутствия мотивации.

Как перестать откладывать дела? Для борьбы с ленью, как многие называют состояние нежелания что-то делать, нужно выявить и устранить ее причину. Звучит логично и правильно лишь отчасти. Начнем с того, что это вовсе не лень, а психический процесс, включающийся в момент страха, переживаний, неумения, отсутствия мотивации.

Что делать? Иногда и делать ничего не нужно, так как склонность откладывать дела на завтра – своего рода защитный механизм, спасающий от эмоционального выгорания, насилия над собой и даже ошибок. Поэтому следует проанализировать контекст и прислушаться к своему организму.

Что делать? Иногда и делать ничего не нужно, так как склонность откладывать дела на завтра – своего рода защитный механизм, спасающий от эмоционального выгорания, насилия над собой и даже ошибок. Поэтому следует проанализировать контекст и прислушаться к своему организму.

Из этого материала вы узнаете:

- Как называется состояние, когда откладываешь дела

- Отличия прокрастинации от лени

- Виды прокрастинации

- Основные признаки откладывания дел

- Причины постоянного откладывания дел

- Кто сильнее подвержен прокрастинации и почему

- Последствия постоянного откладывания дел

- 18 способов перестать откладывать дела

- Метод борьбы с откладыванием дел естественным образом

- Путь от прокрастинатора к организованной личности

- Типичные ошибки в борьбе с прокрастинацией

- Полезные книги про откладывание дел на потом

- Часто задаваемые вопросы о прекращении откладывать дела

-

Чек-лист: Как добиваться своих целей в переговорах с клиентамиСкачать бесплатно

Чек-лист: Как добиваться своих целей в переговорах с клиентамиСкачать бесплатно

Как называется состояние, когда откладываешь дела

Каждому знакома ситуация: важное дело лежит перед глазами, но руки так и не поднимаются его выполнить. В голове появляется привычная мысль – «лучше займусь этим завтра». На первый взгляд безобидная отсрочка постепенно превращается в системную привычку, которая тормозит работу, мешает развитию и лишает энергии. Именно это состояние психологи называют прокрастинацией.

Сам термин имеет латинские корни: pro – «вперёд» и crastinus – «относящийся к завтрашнему дню». В буквальном переводе это означает «откладывать на завтра». По сути, прокрастинация – это уход от неприятных эмоций, связанных с задачей.

Человек прекрасно понимает, что отсрочка обернётся проблемами, но ради кратковременного облегчения выбирает отложить выполнение. Постепенно такой механизм «самоуспокоения» закрепляется и превращается в привычку, способную существенно осложнить жизнь.

Впервые термин «прокрастинация» в научный оборот ввёл в 1977 году канадский психолог Беррил Милграм. В своих работах он описал феномен студенческого поведения, когда те откладывают подготовку к экзаменам и выполнение домашней работы.

Учёный подчеркнул, что это нельзя путать с ленью или банальной неорганизованностью. Основа явления – трудности в управлении эмоциями и склонность избегать психологического напряжения.

Уже в 1990-е исследователи заметили, что откладывание дел выходит далеко за рамки учёбы. Люди всё чаще переносили визиты к врачу, оплату счетов или важные разговоры «на потом». В этот период появились специальные диагностические инструменты – шкалы и опросники, которые позволяли оценить степень выраженности проблемы и классифицировать разные её проявления.

В начале 2000 на фоне стремительного развития интернета и социальных сетей, жалобы на невозможность сосредоточиться стали особенно частыми. Прокрастинация окончательно вышла из чисто академического контекста и стала частью обыденной речи.

Сегодня о том, как перестать откладывать дела на потом и начать действовать, пишут книги, ведут блоги и лекции. О данном явлении шутят в мемах, рисуют комиксы, а «прокрастинатор» давно стал героем фильмов, песен и массовой культуры.

Читайте также!

Отличия прокрастинации от лени

Лень обычно проявляется как пассивность и нежелание брать на себя новые задачи. Человеку не хватает инициативы, он избегает ответственности и предпочитает отказаться от проекта ещё до того, как вникнет в детали. Для него проще ничего не делать, чем приложить усилия и взять ситуацию под контроль.

Прокрастинация устроена иначе. Здесь человек не отказывается от дела, он понимает его необходимость и собирается выполнить, но постоянно откладывает старт. Причина чаще всего в том, что задача кажется слишком объёмной или неопределённой, а иногда – пугающей.

Возникает разрыв: желание действовать есть, но реальные шаги откладываются. Если ленивый сотрудник скажет «я это делать не буду», то прокрастинатор подумает «я начну позже», но это «позже» всё время уходит в неопределённое будущее.

Учёные подтверждают, что прокрастинация имеет физиологическую основу. Специалисты Рурского университета в Бохуме с помощью МРТ показали: у людей, склонных откладывать дела, миндалина головного мозга больше, чем у тех, кто действует быстро и без долгих раздумий. Данный отдел управляет эмоциями, в том числе тревогой и страхом.

В исследовании участвовали 264 добровольца, которые прошли анкетирование и томографию. У «откладывающих» выявили слабую связь между миндалиной и дорсальной зоной передней поясной коры – именно эта область помогает человеку выбирать модель поведения, анализируя ситуацию и возможные последствия. Из-за такого устройства мозга прокрастинаторы чаще тревожатся и дольше колеблются, прежде чем приступить к делу.

По словам исследователя Пирса Стила, автора книги «Уравнение прокрастинации», около 95 % людей признаются, что периодически тянут время, прежде чем начать задание.

Тимоти Пичел, написавший работу «Решение загадки прокрастинации», рассматривает это явление как эмоциональную реакцию: человек откладывает то, что вызывает у него внутреннее сопротивление. Он выделил ряд факторов, которые чаще всего провоцируют рассматриваемый процесс. Так, по его мнению, вероятность прокрастинации повышается, если задача скучная, не даёт личной выгоды, выглядит слишком сложной или не имеет чёткой структуры.

Виды прокрастинации

Чтобы понять, как перестать откладывать дела, необходимо определить свой тип прокрастинации. Да, она бывает разная.

По характеру поведения:

-

Пассивная. Человек осознаёт необходимость задачи, переживает из-за бездействия, но всё равно не предпринимает шагов. Это состояние похоже на «заморозку», когда внутреннее напряжение мешает начать работу.

-

Активная. Внешне создаётся видимость занятости: вместо важного дела находят массу второстепенных занятий. Можно увлечённо перебирать файлы или наводить порядок дома, но ключевая задача остаётся невыполненной.

-

Стратегическая. Некоторые намеренно откладывают начало до последнего момента, полагаясь на то, что авральные сроки заставят собраться. Иногда такой метод действительно даёт результат при простых задачах, но на длинной дистанции приводит к стрессу и эмоциональному выгоранию.

Источник: shutterstock.com

По источнику мотивации:

-

Перфекционистская. Возникает страх сделать «недостаточно качественно». Желание достичь идеала парализует: человек понимает, что нужно начинать, но не может решиться, пока не представит идеальное решение.

-

Творческая. Откладывание связано с ожиданием вдохновения, подходящего момента или особого настроя. Но идеальные условия чаще всего так и не наступают, и дело продолжает лежать в стороне.

По степени проявления:

-

Ситуативная. Прокрастинация появляется время от времени как реакция на перегрузку или особенно сложную задачу. В обычных условиях человек работает нормально, но в стрессовых ситуациях уходит в отсрочку.

-

Хроническая. Здесь откладывание превращается в устойчивый образ жизни. Любые дела (от похода к врачу до закрытия проекта) переносятся «на потом». Со временем это накапливает тревогу, усталость и формирует чувство собственной несостоятельности.

Читайте также!

Основные признаки откладывания дел

Человек, который постоянно откладывает важные дела без объективных причин, даже осознавая возможные негативные последствия, называется прокрастинатором. В отличие от простой лени, это не про нежелание работать вообще, а про психологический способ уйти от тревоги и давления, которые связаны с выполнением задачи.

Определить склонность к прокрастинации можно по ряду характерных проявлений:

-

Отговорки. Фразы вроде «начну завтра», «сначала надо подготовиться», «ещё не время» становятся привычным щитом от начала работы.

-

Работа в авральном режиме. Дела выполняются в последний момент, часто в условиях стресса и спешки.

-

Перфекционизм. Желание сделать «на 100 % правильно» мешает приступить к задаче вовремя.

-

Самообман. Убеждённость в том, что «откладывание помогает идее дозреть», хотя на деле это лишь прокрастинация.

-

Отвлекающие занятия. Человек с лёгкостью берётся за второстепенные дела, лишь бы не решать действительно важное.

Важно: прокрастинация не равна слабости характера. Исследования показывают, что у таких людей мозг функционирует иначе. В частности, по-другому взаимодействуют лимбическая система, отвечающая за эмоции, и префронтальная кора, регулирующая самоконтроль и планирование.

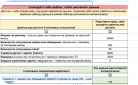

| Типы прокрастинаторов | Основные признаки | Типичное поведение |

| Избегающий | Боится провала или неудачи | Находит поводы не браться за серьёзные проекты |

| Перфекционист | Стремление к безупречности | Бесконечно обдумывает и готовится, но редко переходит к действиям |

| Перегруженный | Теряется в избыточном объёме задач | Не умеет выделять приоритеты и «замирает» без движения |

| Любитель адреналина | Получает удовольствие от гонки со временем | Намеренно тянет, чтобы потом работать в условиях жёсткого дедлайна |

Каждый из этих типов имеет свои причины и модели поведения, которые мешают двигаться вперёд. Поэтому универсального решения не существует: то, что помогает одному прокрастинатору, будет бесполезно для другого. Первый шаг – честно понять, к какой группе вы относитесь, и уже потом подбирать рабочую стратегию борьбы.

Причины постоянного откладывания дел

Если привычка затягивать со сроками ещё не переросла в хроническую форму, её корни часто лежат в самых простых вещах:

-

трудности с принятием решений;

-

страх перед значимыми событиями или переменами (и даже положительными);

-

отсутствие внутреннего стимула к действию;

-

убеждённость, что в последний момент получится сделать всё лучше;

-

слабые навыки планирования;

-

непонимание возможных негативных последствий;

-

стремление к идеалу (перфекционизм).

Бывает так, что человек не может выделить приоритеты или вовсе не видит долгосрочных целей – ему всё равно, за что взяться прямо сейчас. Нередко прокрастинация подпитывается неуверенностью: неясно, как подступиться к задаче, есть сомнения в собственных силах.

Источник: shutterstock.com

При этом сдерживающим фактором может быть страх как провала, так и успеха. Последний встречается чаще, чем кажется: человек боится перемен, которые принесут достижения, и выбирает привычное состояние «стабильности».

Отдельного внимания заслуживает перфекционизм. Многие тратят силы на бесконечное совершенствование деталей и готовы жертвовать сроками ради иллюзии идеального результата. Такой подход не только тормозит выполнение задач, но и усиливает стресс.

Понимание конкретной причины помогает подобрать эффективные варианты, как приучить себя к дисциплине и не откладывать дела.

Кто сильнее подвержен прокрастинации и почему

Откладывать дела могут разные люди, но есть группы, которые особенно этому подвержены:

-

Фрилансеры и удалённые работники. Отсутствие фиксированного расписания и постоянного контроля со стороны руководителя снижает уровень самодисциплины. Работая дома, человек легко переключается на бытовые задачи или развлечения, из-за чего выполнение трудовых обязанностей откладывается, а продуктивность и доход падают.

-

Студенты. Возможность самим распоряжаться своим временем и огромное количество отвлекающих факторов часто становятся почвой для затягивания с подготовкой и сдачей заданий.

-

Перфекционисты. Стремление к идеалу и боязнь сделать что-то не так блокируют старт работы и приводят к бесконечному «откладыванию начала».

-

Люди с низкой самооценкой или повышенной тревожностью. Сомнения в собственных возможностях, боязнь критики или неудачи нередко становятся причиной того, что человек не решается приступить к делу.

-

Те, кому не хватает самодисциплины. Неумение грамотно распоряжаться временем и выстраивать приоритеты напрямую связано с привычкой переносить важные задачи «на потом».

Увеличим продажи вашего бизнеса с помощью комплексного продвижения сайта. Наша команда экспертов разработает для вас индивидуальную стратегию, которая позволит в разы увеличить трафик, количество заявок и лидов, снизить стоимость привлечения клиентов и создать стабильный поток новых покупателей.

Последствия постоянного откладывания дел

Привычка откладывать важные дела редко проходит бесследно – чаще она влечёт за собой целый ряд негативных последствий:

-

Падение продуктивности. Скопившиеся задачи создают перегрузку, и человек рискует не справиться с ними вовремя.

-

Рост тревожности и стресса. Чем дольше откладывается начало работы, тем больше она давит психологически. Невыполненные дела формируют постоянное ощущение долга и повышают уровень нервного напряжения.

-

Хуже качество результата. Когда приходится работать в условиях цейтнота, ошибки и недочёты становятся практически неизбежными.

-

Проблемы с репутацией. Коллеги, партнёры и близкие начинают воспринимать прокрастинатора как ненадёжного и даже непрофессионального человека.

-

Упущенные шансы. Ожидание и промедление лишают возможности реализовать карьерные и личные перспективы. Многие возможности бывают «один раз в жизни», и, если потянуть, они уходят.

-

Удар по самооценке. Невыполненные обещания самому себе разрушают веру в собственные силы и формируют ощущение неуспешности.

Например, студент, который постоянно откладывает подготовку к экзамену, в итоге сталкивается с дефицитом времени: материал усваивается поверхностно, результаты снижаются, а вместе с ними падает уверенность в своих силах и, вероятнее всего, успеваемость.

Источник: shutterstock.com

Прокрастинация затрагивает и личную сферу: нерешённые бытовые или семейные вопросы могут провоцировать конфликты с близкими и вызывать чувство неудовлетворённости в отношениях.

В таком случае вопрос: а есть ли «плюсы»? Действительно, иногда откладывание задач может сыграть неожиданно положительную роль. Перенеся на потом дело, человек даёт мозгу возможность «поварить» информацию на подсознательном уровне – в результате рождаются более интересные идеи и решения. К тому же задержка с действиями порой спасает от поспешных шагов.

Дизайнер, откладывая работу над макетом, может в это время придумать новые визуальные решения, которые сделают проект более оригинальным. Или учитель, перенося подготовку к уроку, успевает найти новые материалы и примеры, которые делают занятие более увлекательным.

Но подобные случаи скорее исключение. В большинстве ситуаций прокрастинация разрушает планы и мешает развитию, поэтому воспринимать её как норму нельзя.

18 способов перестать откладывать дела

Мы подошли к ключевому вопросу: как перестать откладывать дела. Рассмотрим 18 инструментов, которые помогут справиться с прокрастинацией.

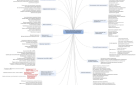

Определяйте приоритеты

Составьте список задач и отметьте, какие из них действительно важны, а какие могут подождать. Удобно использовать матрицу Эйзенхауэра: она делит дела на срочные и несрочные, важные и второстепенные.

Источник: shutterstock.com

Такой подход позволяет видеть картину целиком и не тратить время на то, что не приближает вас к целям. В первую очередь уделяйте внимание срочным и важным задачам. Их должно быть немного: от 1 до 3. Следуйте правилу, это отличный способ перестать откладывать дела на завтра.

Найдите своё «золотое» время

У каждого человека есть часы, когда он наиболее бодр и сосредоточен. Кто-то быстрее думает утром, кто-то – ближе к вечеру.

Если работа не привязана к фиксированному графику, попробуйте поэкспериментировать: выполняйте сложные задачи в разное время и отмечайте, когда продуктивность выше. В офисе же лучше использовать первую половину дня, пока не навалились срочные мелочи.

Создайте рабочую атмосферу

Беспорядок на столе или десятки открытых вкладок в браузере крадут внимание. Уберите всё лишнее, систематизируйте документы и файлы, отключите уведомления. Даже маленькое действие (например, положить телефон экраном вниз) может сильно снизить количество отвлечений. А ещё не стесняйтесь просить коллег «не тревожить», если вы работаете над важной задачей.

Делите «слона» на куски

Большой проект часто пугает, и руки не поднимаются начать. Разбейте его на отдельные этапы и поставьте сроки для каждого шага. Тогда задача перестаёт казаться неподъёмной, появляется ощущение прогресса и мотивация двигаться дальше.

Балансируйте труд и отдых

Бессмысленно работать «на износ»: в какой-то момент концентрация упадёт. Планируйте короткие перерывы. Хорошо работает метод «помидора» Франческо Чирилло: 25 минут сфокусированной работы, затем пять минут отдыха.

После четырёх таких циклов сделайте длинный перерыв – 15-30 минут. Главное – не позволять себе растягивать отдых дольше, чем запланировано.

Используйте стимулы и визуализацию

Перед тем как начать трудную или неприятную задачу, подумайте о награде. Это может быть маленькая радость вроде чашки кофе или что-то более серьёзное – продвижение к цели, повышение уверенности в себе. Если держать в голове конечный результат, начинать становится легче.

Чётко формулируйте цели

Если вы избегаете принятия решений и всё время сомневаетесь, начните с того, чтобы расставить для себя приоритеты. Чёткое понимание собственных целей помогает убрать лишние колебания и быстрее переходить к делу. Сделать это можно разными способами:

-

Формулировка долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей. Подумайте, чего вы хотите добиться через 5-10 лет. Затем определите задачи на ближайший год, а после – конкретизируйте планы на месяц. Чтобы не держать всё в голове, зафиксируйте их в одном документе или схеме.

-

Определение ключевых сфер жизни. Выделите 5-6 областей, которые для вас особенно важны: работа, учёба, здоровье, спорт, семья, дружба, развитие. Для каждой из сфер сформулируйте, к каким результатам вы хотите прийти через месяц, год и несколько лет.

На осознанное планирование целей может уйти не один час, а иногда и целый день. Но эти затраты точно того стоят.

Откажитесь от лишнего

Регулярное откладывание какой-то конкретной задачи часто сигнализирует: она не имеет для вас настоящей ценности. Задайтесь вопросом: действительно ли это дело важно или же оно навязано извне?

Источник: shutterstock.com

Например, если вы уже ходите в фитнес-зал три раза в неделю, стоит ли ещё записываться на йогу, только потому что это модно? Или нужно ли одновременно учиться игре на гитаре, если у вас сейчас приоритет – завершить важный проект по работе?

Наводите порядок в делах

Когда задачи структурированы, начинать легче. Один из рабочих способов уже упоминался. Это матрица Эйзенхауэра. Она позволяет распределять дела по временным промежуткам: срочные выполняйте сразу, мелкие – в течение пяти минут. Для остального составьте список с дедлайнами. Такой подход дисциплинирует и сокращает количество «висяков».

Ещё один вариант – составить список задач и указать для каждой конкретное время выполнения. Особое внимание уделите мелочам: если дело занимает меньше пяти минут, выполните его сразу. Такой принцип не оставляет шансов прокрастинации укорениться.

Учитесь правильно распределять энергию

Рабочий марафон – это не спринт, где нужно выложиться сразу, а длинная дистанция, на которой важен ритм. Попытка «закрыть всё и сразу» в один день приводит к выгоранию и новым откладываниям.

Намного эффективнее заранее разметить задачи на несколько дней и распределить нагрузку в зависимости от своих биоритмов. Например, сложные дела выполнять в часы максимальной концентрации, а рутинные – в периоды спада.

Читайте также!

Действуйте через «не хочу»

Даже самая детальная система планирования не избавляет от моментов, когда просто не хочется начинать. Именно здесь на помощь приходит сила привычки. Начните с малого: каждый день делайте хотя бы одно дело, которое вызывает сопротивление.

Пусть это будет короткий звонок, неприятное письмо или небольшой отчёт. Со временем мозг привыкает, и «барьер старта» снижается, а большие задачи перестают казаться неподъёмными.

Сортируйте работу

Написать реферат или большое сочинение – задача из разряда «важно и срочно» для школьника. Трудно начать, потому что объём пугает и кажется неподъёмным. Решение – превратить один большой проект в цепочку небольших шагов: составьте план, выделите блоки по 20-40 минут, каждому отсеку задайте свой срок.

Выполняйте по одному элементу за раз и фиксируйте прогресс. Когда есть чёткая последовательность и мини-дедлайны, движение вперёд становится спокойным и предсказуемым, а откладывать уже не хочется.

Создайте личную систему мотивации

Мотивация – это топливо борьбы с откладыванием. Найдите свои «внутренние кнопки запуска». Кому-то помогает визуализация результата, кому-то – система вознаграждений за завершение этапов, а кто-то работает лучше под элементами соревнования.

Источник: shutterstock.com

Попробуйте менять формулировки: вместо «я обязан» используйте «я выбираю, потому что это приближает меня к моей цели». Такой подход убирает давление и превращает задачу в осознанный выбор.

Если сложно держать слово перед собой, включите в процесс других людей. Попросите коллегу, друга или наставника интересоваться вашими результатами. Когда вы берёте на себя обязательство не только перед собой, но и перед кем-то ещё, вероятность «сорваться» резко снижается. Внешний контроль работает как дополнительный стимул и помогает дойти до финиша.

Используйте приложения для контроля приложений

Современные технологии могут не только отвлекать, но и дисциплинировать. Существуют приложения, которые блокируют социальные сети и развлекательные сайты на время работы, ограничивают использование телефона или показывают статистику ваших онлайн-привычек.

Такие программы помогают отследить, куда утекает время, и удерживают фокус на важных задачах. Это особенно полезно для тех, кто работает удалённо или сталкивается с постоянными соблазнами «посмотреть на минутку».

Полезные программы и приложения: SelfControl, LeechBlock, KeepMeOut, RescueTime, Offtime, BreakFree.

Пообещайте

Чувство ответственности – сильный антидот против прокрастинации. Дайте себе (или кому-то из близких) слово закончить задачу к определённой дате, закрепите обещание публично: скажите о нём друзьям, коллеге или наставнику.

Когда речь идёт не только о личных планах, но и о доверии других, уровень дисциплины заметно растёт. Иногда даже простое упоминание в разговоре становится мощным стимулом не подвести.

Прощайте себя

Важно помнить: нет людей, которые ежедневно выполняют весь список дел без исключений. У каждого бывают периоды усталости, отвлечений или неудач. Ключ в том, чтобы не зацикливаться на провале.

Источник: shutterstock.com

Психологи доказали: умение прощать себя за вчерашнее откладывание снижает вероятность повторения ошибки завтра. Промах не делает вас «ленивым» – это просто часть процесса обучения. Главное – снова вернуться к задаче и продолжить движение вперёд.

Метод борьбы с откладыванием дел естественным образом

Принцип Премака – это психологическая техника, позволяющая бороться с откладыванием дел без насилия над собой. Суть подхода проста: сначала выполняется важное, затем приятное. Такой порядок помогает человеку сохранять продуктивность, снижать уровень тревоги и формировать устойчивые рабочие привычки.

Автор метода – американский психолог Дэвид Премак. Первые опыты он проводил на животных, а позже выяснилось, что этот же механизм работает и с людьми. Если связать выполнение трудной или неприятной задачи с чем-то привлекательным, появляется дополнительная мотивация двигаться вперёд.

Историческая справка:

-

В 1959 году Премак начал эксперименты с приматами.

-

В 1965 году он сформулировал концепцию в труде «Поведенческая теория подкрепления».

-

В 1970 годы принцип начали использовать в педагогике и психотерапии.

Наш мозг устроен так, что чаще тянется к моментальной награде, чем к отложенной пользе. Включается система вознаграждения, где важную роль играет дофамин. Именно поэтому нам так сложно отказаться от развлечений ради сложной задачи.

Принцип Премака позволяет перехитрить эту систему: связывая важное дело с последующим удовольствием, человек выстраивает новые нейронные связи и закрепляет позитивный опыт.

Исследования (исследование Стэнфордского университета, 2018; метаанализ Journal of Applied Psychology, 2020; исследование MIT, 2021) показывают, что такой подход реально работает.

В разных экспериментах продуктивность участников возрастала в среднем на 30-40 %, снижался уровень прокрастинации почти в два раза, а качество выполнения задач улучшалось примерно на треть. Эти данные подтверждены и университетскими исследованиями, и метаанализами в авторитетных психологических изданиях.

Реализация принципа не требует сложных инструментов. Достаточно выстроить простую схему: «сначала задача – потом вознаграждение»:

-

Определите список дел, которые вы чаще всего откладываете.

-

Подберите для каждого небольшое поощрение. Это может быть чашка кофе, пятиминутная прогулка, любимая мелодия или просмотр короткого ролика.

Обязательно соотносите размер награды со сложностью дела: чем крупнее задача, тем ощутимее бонус. Универсальная формула – 90 минут концентрации и 20 минут отдыха. Такой ритм соответствует естественным биоритмам.

Для офисных сотрудников подходит схема 45/15: 45 минут интенсивной работы и 15 минут восстановления. Для тех, кто работает дома, можно попробовать интервалы 25/5 или 50/10 и подобрать оптимальный вариант.

Источник: shutterstock.com

Кроме того, за единицу измерения можно взять объём работы. Фрилансер может поставить себе правило: после написания двух страниц текста позволить себе эпизод сериала. Это помогает держать ритм и не терять мотивацию.

Сотрудник офиса может организовать день циклами: 45 минут концентрации – и только потом возможность проверить личные сообщения или отойти за кофе. Такой подход снимает усталость и позволяет сохранять продуктивность на протяжении всего дня.

Предприниматель может выстроить правило: утро посвящено исключительно ключевым задачам, а проверка почты и соцсетей становится «наградами» после обеда. Это позволяет избегать отвлекающих факторов и сосредотачиваться на приоритетах.

Путь от прокрастинатора к организованной личности

Трансформация из человека, склонного откладывать дела, в организованного и собранного сотрудника не происходит мгновенно. Чтобы изменения закрепились, необходима последовательность, терпение и осознанный подход.

Алгоритм, как перестать откладывать дела на последний момент:

-

Признание проблемы – честно назвать прокрастинацию своей слабой стороной и оценить, как именно она мешает в работе и жизни.

-

Определение пусковых факторов – выявить ситуации и эмоции, которые запускают желание отложить дело.

-

Коррекция внутреннего диалога – заменить самокритику и негативные мысли более конструктивными установками.

-

Формирование новых моделей поведения – постепенно внедрять техники продуктивности и закреплять их практикой.

-

Создание системы поддержки – окружить себя людьми, которые вдохновляют и помогают удерживать курс.

-

Фиксирование небольших достижений – радоваться каждому шагу вперёд и поощрять себя за успехи.

Исследования показывают, что на перестройку устойчивых привычек уходит от двух до восьми месяцев, в среднем около трёх. Чтобы новое поведение стало естественным, важно регулярно его практиковать минимум в течение 90 дней.

Важной составляющей трансформации становится развитие эмоционального интеллекта и умение проявлять к себе снисходительность. Люди, склонные к откладыванию дел, часто чрезмерно суровы к себе, и эта жёсткая самокритика только усиливает избегание неприятных задач.

Инструменты, которые помогают удерживать мотивацию на протяжении всего пути:

-

отслеживание привычек – ведение дневника или использование приложений, где виден прогресс;

-

метод «лестницы компетентности» – понимание, что временные спады и ошибки – нормальная часть обучения;

-

техника «если-то» – заранее составленные сценарии реакции на возможные трудности;

-

система контрольных точек – регулярный анализ результатов и корректировка выбранной стратегии.

По данным исследования Университета Пенсильвании, те, кому удалось снизить уровень прокрастинации, отмечают положительные изменения не только в карьере, но и в жизни в целом: уровень стресса падает почти наполовину, качество отношений с близкими улучшается более чем на треть, а уверенность в себе вырастает более чем на 50 %.

Типичные ошибки в борьбе с прокрастинацией

Желание справиться с привычкой откладывать дела заслуживает уважения. Но на пути к дисциплине легко совершить промахи, которые сведут на нет все усилия. Рассмотрим самые распространённые.

Поиск чудо-метода

Многие ждут, что где-то есть универсальный лайфхак, который избавит от прокрастинации за один день. Но «волшебной кнопки» не существует. Нужно принять: борьба с откладыванием – это системная работа над образом жизни. Придётся внедрять планирование, учиться контролировать своё время и формировать новые привычки.

Желание изменить всё и сразу

Решив «больше не прокрастинировать», некоторые хватаются за десятки задач одновременно. Итог предсказуем: перегрузка и разочарование. Вместо этого полезно остановиться и спросить себя: а действительно ли эта задача актуальна или её пора просто вычеркнуть? Начинайте с малого: расставьте приоритеты и сосредоточьтесь на самом важном и срочном.

Ожидание вдохновения

Одна из коварных ловушек – бесконечные попытки «настроиться» на работу. Многие думают: «Вот появится настроение, тогда и начну». Но это тоже форма откладывания.

Источник: shutterstock.com

Настроение не приходит по расписанию, а дисциплина и чёткие правила позволяют действовать независимо от эмоций. Здесь помогают как цифровые планировщики и трекеры привычек, так и простая бумажная тетрадь с расписанием задач.

Полезные книги про откладывание дел на потом

В конце хочется оставить подборку литературы, которая может стать реальной опорой в борьбе с привычкой всё откладывать. Эти книги описывают разные взгляды на природу прокрастинации и предлагают практические инструменты, которые помогут взять под контроль своё время и энергию.

-

Патрик Кинг «Как побороть прокрастинацию». Автор объясняет, как работает механизм самосаботажа и почему мы выбираем лёгкое «сейчас» вместо полезного «потом». Книга основана на исследованиях в области психологии и нейробиологии.

-

Петр Панда «Прокрастинация всё. Прощай, болото!».Личный опыт автора превращён в руководство к действию. Панда даёт практичные, честные и проверенные временем советы, поскольку сам прошёл этот путь.

-

Хенри Шувенбург, Таня ван Эссен «Прокрастинация – это не лень: Избавляемся от привычки откладывать».Авторы подробно разбирают, чем привычка откладывать отличается от банального нежелания работать. И дают инструменты, чтобы мягко вернуть себя к состоянию деятельности.

-

Тимоти Пичил «Не откладывай на завтра. Краткий гид по борьбе с прокрастинацией». Исследователь, посвятивший прокрастинации десятки лет, собрал в этой книге концентрат приёмов, которые реально работают. Здесь нет «воды» – только конкретные шаги: от постановки приоритетов до техник, позволяющих не сорваться в отвлекающие активности.

-

Александр Маркелов «Тайм-менеджмент фрилансера. 35 советов как успевать всё!».Особенно полезно для тех, кто работает фрилансером или на удалёнке. Автор делится, как держать дисциплину, когда нет внешнего контроля, как грамотно планировать проекты и не терять доход из-за хаоса в расписании.

-

Питер Холлинс «Начни заканчивать!». Эта книга как личный наставник. Холлинс учит видеть разницу между «начать» и «закончить» и предлагает систему, которая помогает доводить дела до результата.

Часто задаваемые вопросы о прекращении откладывать дела

Как часто прокрастинация связана с хроническими состояниями и болезнями?

Такой союз встречается нередко. Человек, регулярно откладывающий важные дела, живёт в постоянном напряжении: в голове крутятся мысли о том, что «надо бы сделать», добавляется чувство вины за бездействие, а вместе с этим растёт уровень тревожности.

Организм реагирует на такой стресс как на угрозу: сбиваются циклы сна, появляются мигрени, нарушается работа пищеварительной системы, ослабевает иммунитет.

В каких случаях не обойтись без психолога?

Психотерапия работает только тогда, когда у человека есть внутренняя мотивация. Если её нет, специалист не сможет «сделать работу за клиента». Задача психолога – быть проводником, помогать увидеть слепые зоны и показывать, где человек топчется на месте или движется по кругу.

Иногда поиск настоящей цели занимает несколько встреч, ведь без понимания, куда именно хочется прийти, велик риск уйти совсем в другую сторону.

От чего может «защищать» прокрастинация?

Иногда откладывание дел выполняет функцию своеобразного предохранителя, позволяя человеку временно притормозить и не перегореть:

-

От переутомления. Когда ресурс на нуле, прокрастинация становится способом притормозить и сэкономить силы.

-

От навязанных обязанностей. Если мы берёмся за задачи только потому, что «так принято» или «так делают все», откладывание дел может служить способом вернуть себе право выбора.

-

От внутренних противоречий. Часто человек одновременно хочет и сделать, и не сделать: уволиться, но страшно остаться без дохода; сдать работу, но стыдно, что она несовершенна. Пока внутренний диалог не завершён, прокрастинация удерживает от резких шагов.

-

От поспешных решений. Иногда «потянуть время» полезно – мозг в это время продолжает обрабатывать информацию, искать варианты и выдаёт более зрелое и качественное решение.

Вред и польза от прокрастинации всегда идут рядом, и граница между ними тонкая. Если рассматривать данного явление не как врага, а как сигнал и объект для исследования, появляется шанс взять ситуацию под контроль.

Прокрастинация – это не приговор, а вызов самому себе. Когда вы понимаете её механизмы, половина пути уже пройдена. Дальше дело за действиями: пробуйте разные техники, ищите свой способ, не бойтесь ошибок.

Каждый маленький шаг вперёд – уже достижение. И пусть первый даётся трудно, именно он запускает цепочку успеха. Главное – перестать откладывать жизнь на завтра и начать действовать уже сегодня.

Источник изображения на шапке: shutterstock.com