О чем речь? Job Story — метод проектирования продуктов, который фокусируется на контексте и мотивах пользователя, а не просто на его характеристиках. Он помогает понять, почему и при каких обстоятельствах человек принимает решение воспользоваться предложением.

О чем речь? Job Story — метод проектирования продуктов, который фокусируется на контексте и мотивах пользователя, а не просто на его характеристиках. Он помогает понять, почему и при каких обстоятельствах человек принимает решение воспользоваться предложением.

Как создается? Job Story состоит из трех ключевых элементов: ситуации («Когда я...»), мотивации («Я хочу...») и результата («Чтобы...»). Они заменяют абстрактные портреты пользователей на конкретные сценарии действий.

Как создается? Job Story состоит из трех ключевых элементов: ситуации («Когда я...»), мотивации («Я хочу...») и результата («Чтобы...»). Они заменяют абстрактные портреты пользователей на конкретные сценарии действий.

В этой статье:

- Когда и где использовать Job Story и User Story

- Почему User Story уступает место Job Story

- Задачи Job Story

- Структура Job Story

- Источники информации для формирования Job Story

- Алгоритм формирования Job Story

- Примеры использования Job Story

- 4 частых ошибки при создании Job Story

- Часто задаваемые вопросы о Job Story

-

Чек-лист: Как добиваться своих целей в переговорах с клиентамиСкачать бесплатно

Чек-лист: Как добиваться своих целей в переговорах с клиентамиСкачать бесплатно

Когда и где использовать Job Story и User Story

Продукт, который хочется применять, — не обязательно красивый или технологичный. Он приносит удовольствие либо избавляет от боли. Если продукт этого не делает, его не покупают, не скачивают, не включают. Всё просто: потребности определяют выбор. Но вот как их формализовать?

Существует два признанных подхода — User Story и Job Story. Оба представляют собой шаблоны, которые помогают командам проектировать поведение продукта, отталкиваясь от контекста пользователя.

Источник: shutterstock.com

Под продуктом мы будем понимать всё, что доставляет опыт: от фитнес-приложения до шоколадки на кассе.

User Story: как это работает

Это способ описания функций продукта через выгоду для пользователя. Она строится по формуле: Я (роль) хочу (действие), чтобы (результат). Пример: Варвара хочет купить билет в Барнаул, чтобы встретить Новый год с родителями.

Центральный элемент — персона. Это собирательный пользователь, для которого разрабатывается функция. Чтобы описать персону, анализируют пол, возраст, уровень дохода, статус, род занятий, географию и интересы.

Такой подход полезен на старте, когда необходимо понять, кому именно адресован продукт и какие потребности для этой группы являются ключевыми.

Проблема возникает тогда, когда социальный портрет пользователя не даёт информации о его поведении. Например, мороженое покупают и дети, и взрослые, и пожилые — но задача, которую решает продукт, у всех разная.

В таких случаях фокус на персоне мешает, так как не объясняет контекст действия. Альтернатива — описывать не «кто», а «в какой ситуации» и «зачем» происходит использование. Это подход Job Story.

Он показывает, какую реальную задачу решает пользователь в конкретных обстоятельствах. Вместо роли — контекст: когда я опаздываю, я хочу вызвать такси, чтобы не подвести клиента. Такие примеры Job Story отражают мотивацию точнее, чем формула от лица персонажа.

Читайте также!

Job Story: суть и применение

Представляет собой методологию, нацеленную на выявление конкретных задач и проблем, которые продукт помогает решать в реальном контексте использования. Структура Job Story уникальна: она описывает ситуацию через три части — когда происходит нечто (контекст), я хочу сделать действие (изменение), чтобы получить нужный результат. Такая формула позволяет фокусироваться на потребностях и мотивациях, не на абстрактных характеристиках пользователя.

В отличие от классической User Story, здесь не важна персона как собирательный образ, а внимание уделяется трем ключевым компонентам. Во-первых, контекст, в котором возникает проблема, — именно он задаёт условия, влияющие на поведение пользователя.

Во-вторых, изменение или действие, которое он предпринимает для решения задачи. В-третьих, желаемый результат — цель, к которой стремится пользователь. Она показывает успех продукта в решении проблемы.

Источник: shutterstock.com

Для составления Job Story требуются конкретные данные, а не размытые описания пользователей. Начинают с изучения того, как аудитория сейчас справляется с задачей: анализируются похожие решения, конкурентные преимущества и недостатки, а также отзывы клиентов, которые выявляют скрытые ожидания.

Далее проводится коммуникация с реальными пользователями — интервью и опросы помогают понять, почему они действуют так, а не иначе, каков идеальный сценарий использования продукта. Такой метод обеспечивает глубину понимания и повышает шансы на создание востребованного решения.

Обычная ситуация: зимой люди снимают перчатки, чтобы пользоваться смартфоном, потому что сенсорный экран не реагирует на обычные ткани. Описание пользователя как «парень, 18 лет, живёт в Оттаве» — полезно мало.

Гораздо важнее фокус на задаче: «использовать смартфон, не замерзая». Формулировка проблемы ведёт к новациям: к материалам, воспринимаемым сенсором, или наклейкам на ткань.

Преимущество такого подхода — универсальность решения: оно актуально для студента в Москве, менеджера в США или ребёнка в Сибири. Это классические примеры Job Story, демонстрирующие силу данного решения в создании продуктов.

Источник: shutterstock.com

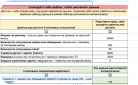

Оба подхода — Job Story и User Story — востребованы и имеют особые области применения. Первый помогает создавать продукт, который решает реальные задачи пользователей и обладает необходимыми функциями. Это гарантирует востребованность и успешные продажи.

Несмотря на это, думать, что User Story устарела и не нужна, ошибочно. Его роль заключается в формировании портрета покупателей, сегментировании их по возрасту, интересам и жизненным установкам.

Эти данные критичны для маркетинга и PR, которые используют User Story для выбора правильных слов и настройки таргетированной рекламы. Бренд-менеджеры опираются на него при создании привлекательных названий и миссий, вызывающих эмоциональный отклик.

Пример значимости User Story проявляется при продаже жилья. Здесь важны возраст, доход, семейное положение и интересы клиента. При проектировании жилых комплексов учитываются покупательская способность и готовность к быту. В таких случаях User Story помогает понять, для кого создаётся продукт и как это отражается на его свойствах.

Таким образом, разница Job Story и User Story состоит в фокусе: первого - на задачах и контексте, второго — на образе и мотивации пользователя.

Почему User Story уступает место Job Story

Раньше между пользователями и разработчиками существовала большая дистанция, поэтому компании создавали персоны и User Story для ориентира в продуктовой разработке. User Story часто делают маркетологи, бизнес-девелоперы и продавцы, которые собирают и передают данные разработчикам.

При этом теряется множество важных нюансов. И разработчики не всегда понимают, почему пользователи ведут себя именно так, какие у них мотивации и интересы.

User Story не передаёт эмоциональный контекст и глубинные причины поведения. По-настоящему понять пользователя можно лишь когда его чувства и мотивации ясны и воспринимаются.

Job Story именно на этом и фокусируется — на контексте, задаче и желаемом результате, а не на абстрактных характеристиках. Благодаря этому он эффективнее помогает создавать удобные продукты, ориентированные на реальные проблемы и потребности пользователей.

Создание персон остаётся популярным методом в продуктовой разработке, но это вымышленные образы, придуманные маркетологами или продакт-менеджерами. Обычно они включают абстрактные характеристики, такие как пол, возраст, хобби и профессия.

Такие обобщённые данные не объясняют реальных мотивов конкретных действий пользователей. Например, покупка букета роз по персоне не даёт понимания, почему именно это было сделано. Мотивация ясна только при знании контекста, например, если это подарок на день рождения жены клиента.

Источник: shutterstock.com

User Story вроде «Я хочу настроить автоматическое удаление заметок, чтобы сохранить важные» включает персонажа, действие и мотив, но не учитывает контекст, ситуации и эмоциональные страхи пользователя.

Отсутствие этого приводит к снижению эффективности UX, ошибкам в реализации и неверным предположениям о мотивации. Типичная User Story по форме «Я, ___, хочу ___, чтобы ___» не охватывает все ключевые аспекты пользователя, что порождает путаницу и снижает качество продукции.

Job Story представляет собой современный подход к созданию и развитию продуктов. Он кардинально меняет фокус с традиционного описания клиентов на изучение конкретных ситуаций и мотивов их взаимодействия с товаром.

В отличие от User Story и персон, которые концентрируются на том, кто именно использует продукт, Job Story исследует, при каких обстоятельствах и почему возникают определённые потребности. Метод был предложен Полом Адамсом и получил развитие в рамках концепции Jobs To Be Done.

Главная идея заключается в том, чтобы понять реальные задачи пользователя в контексте жизни. Это помогает создавать более релевантные и востребованные решения.

Формула Job Story проста и универсальна: «Когда [контекст], я хочу [действие], чтобы [результат]». В этом выражении отсутствуют вымышленные или обобщённые характеристики пользователя. Внимание сосредоточено на реальной ситуации, которая вызывает потребность, и на конкретных действиях и мотивации.

Такой подход позволяет фокусироваться на том, что действительно важно для клиента, избегая отвлечения на абстрактные демографические данные, неподтверждённые предположения о типах пользователей.

Почему Job Story работают лучше User Story и персон? В первую очередь первые делают упор на контекст, а не на личность, что важно, поскольку похожие действия могут совершаться по разным причинам во многих ситуациях. Это позволяет глубже понять мотивы и цели пользователей, а не ограничиваться общими портретами.

Источник: shutterstock.com

Еще Job Story раскрывают эмоциональную составляющую поведения, включая страхи и стимулы. Это существенно снижает риск создания неэффективных функций и повышает ценность продукта для пользователя.

Благодаря адаптивности Job Story могут охватывать широкий спектр сценариев без необходимости создавать многочисленные персоны, что экономит ресурсы и повышает точность понимания.

Метод служит мощным инструментом анализа и улучшения продукта. Это позволяет выявлять слабые места в интерфейсе, находить новые возможности развития и оптимизировать маркетинговые коммуникации для более релевантного взаимодействия с аудиторией.

Работа с Job Story начинается с определения главной задачи продукта с точки зрения пользователя и последующего разбиения её на более конкретные задачи. Изучение текущих способов решения этих вопросов — через анализ отзывов и конкурентов — позволяет получить объективную картину. Далее формулируются Job Story с учётом эмоциональных факторов и мотивации, что помогает найти оптимальные функциональные и интерфейсные варианты.

Важным этапом является проведение JTBD-исследований, которые отвечают на ключевые вопросы: какие реальные проблемы испытывают пользователи, как конкуренты решают схожие задачи, что можно улучшить, чтобы создавать больше пользы и превосходить соперников, а также как донести ценность продукта до аудитории.

Такой системный подход обеспечивает разработку востребованных и удобных изделий, которые действительно решают задачи пользователей и учитывают их потребности.

Читайте также!

Задачи Job Story

Job Story — это как путеводитель в лабиринте продуктовой разработки, где в одной истории содержится весь заряд для создания новой функции, точного брифа или запуска мощной рекламной кампании. Она помогает не просто выдумать новую фичу, а понять, кому и когда она действительно нужна, и как о ней рассказать, чтобы заинтересовать.

Каждая Job Story — это небольшой, но ёмкий инсайт, который можно использовать отдельно для решения конкретной задачи. Вместе они превращаются в мозаику, раскрывающую целостную картину, позволяющую улучшить пользовательский опыт целиком. Это не просто дополнение к Customer Journey Map или User Flow — это живой слой данных, который показывает реальные нужды и эмоции клиентов.

Job Story удобны для проектирования интерфейсов и бизнес-процессов, ведь они разбивают пользователей на сегменты по контекстам и задачам. Продактам это даёт гибкость в управлении позиционированием, а маркетологам — возможность точечно обращаться к разным аудиториям с релевантным сообщением. Более того, Job Story выступает в роли детализированных мелких элементов большой картины, делая продукт по-настоящему полезным и понятным.

Структура Job Story

Job Story — это история в одной фразе, построенная по формуле:

«Когда случается (ситуация) __________, мне хочется (изменить состояние) __________, чтобы (достичь цели) __________».

Каждый из этих фрагментов — это ключ к пониманию настоящих нужд пользователя. Разберём их по частям, чтобы раскрыть всю глубину этой простой, но мощной конструкции.

Определяем контекст («Когда...»)

В основе Job Story лежит акцент на обстановке — именно ситуация, в которой пользователь сталкивается с проблемой или потребностью, становится ключевым элементом.

Ситуация важна тем, что задаёт рамки для понимания мотивации пользователя. Это не просто фиксация проблемы, например «я голоден», а описание условий, которые сделали ее значимой именно сейчас. Такие обстоятельства раскрывают эмоциональный и физический фон, в котором человек находится. Это особенно ценно при проектировании UX и UI — дизайн, ориентированный на контекст, способен адекватно подстроиться под реальные нужды пользователя.

Ошибочно описывать ситуацию слишком общо или поверхностно, ограничиваясь простой проблемой, без учёта условий её появления. Также не стоит выбирать абстрактные состояния, в которых отсутствует реальный стимул к действию.

Источник: shutterstock.com

Такие описания не помогают понять, почему пользователь ищет решение, и не отражают реальную потребность. Пример корректной подачи ситуации — не «Коля голодный», а «Когда я весь день езжу по делам за рулём и не могу нормально пообедать».

Здесь уже есть конкретный контекст: занятость, мобильность, невозможность остановиться. Появляется и эмоциональный, и физический дискомфорт, побуждающий искать решение, например, быстро заказать еду через приложение.

При формулировке ситуации важно описывать реальные, конкретные обстоятельства, которые прерывают привычный ход дел и принуждают к действию. Желательно использовать живые сценарии, подтверждённые наблюдениями или интервью — это делает Job Story инструментом, который помогает глубже понять потребности пользователя, создать более релевантный продукт.

Увеличим продажи вашего бизнеса с помощью комплексного продвижения сайта. Наша команда экспертов разработает для вас индивидуальную стратегию, которая позволит в разы увеличить трафик, количество заявок и лидов, снизить стоимость привлечения клиентов и создать стабильный поток новых покупателей.

Фокусируемся на желаемом изменении («я хочу...»)

Вторая часть Job Story — «я хочу...» — не про выбор действия, а про стремление трансформировать текущее состояние. Это суть пользовательской мотивации. Неверно: «я хочу перекусить» — это просто внешняя активность.

Верно: «я хочу быстро утолить голод» или «избавиться от неприятного чувства пустоты». Мы описываем не поступок, а дискомфорт, который человек хочет устранить. Именно он запускает мотивацию к действию.

Эта часть Job Story работает как мостик между контекстом и результатом. Сначала мы описали, что именно мешает человеку (например, занятость в дороге), затем — какое изменение он хочет (утолить голод), и только потом — чего он ждёт от итога (оставаться сосредоточенным).

Фокус на трансформации помогает выйти за пределы стандартных решений. Проблема голода в дороге — это не только «поесть». Это и снеки, и жидкое питание, и «умная» еда, и даже снижение чувства нужды. Продуктовая команда перестаёт быть заложником UI или функции — она начинает думать о том, как трансформировать состояние человека.

Чтобы правильно сформулировать изменение, задайте три вопроса:

-

Что человеку мешает?

-

Как он хочет чувствовать себя по-другому?

-

На какое состояние он желает перейти?

Формула простая:

«Я хочу изменить [дискомфорт] на [желаемое ощущение/состояние]».

Это и есть точка роста для продукта.

Выявляем истинную цель («чтобы...»)

Третья часть Job Story — «чтобы...» — отвечает не на вопрос «что произойдёт», а на «почему это действительно важно» в жизни конкретного человека. Она не про последствия вроде «перестать быть голодным». Это банально. Настоящая сила раскрывается во фразах вроде: «чтобы не облажаться на встрече» или «чтобы утром не винить себя». Именно здесь появляется user value — то, что человек ценит, чего боится, к чему стремится.

«Чтобы...» открывает окно в личностную и контекстуальную мотивацию. Мы начинаем понимать, что одно и то же поведение — скажем, желание перекусить — может быть вызвано разными причинами:

-

эмоциональными («не сорваться на людей»);

-

практическими («успеть доехать без остановок»);

-

ситуативными («в аэропорту хочется привычной еды»).

Эта часть истории позволяет по-настоящему сегментировать ситуации, проектировать под них отдельные выводы, и не скатываться в «одно решение на всех».

Чтобы докопаться до правильного «чтобы», используйте простую, но мощную технику:

Найдите поверхностную цель: «я хочу съесть что-нибудь».

Спросите: зачем? — «чтобы не чувствовать голод».

Спросите ещё раз: зачем? — «чтобы не раздражаться и не ссориться с коллегами».

Вот она, настоящая цель.

Формально: результат в Job Story — отражение жизненного контекста и внутренних приоритетов, а не просто логическое следствие действия. Именно поэтому через «чтобы...» можно и нужно проектировать ценность.

Источники информации для формирования Job Story

Создание Job Story опирается на два основных источника. Внешний — непосредственные данные от потребителей. Внутренний — накопленный опыт и знания владельцев бизнеса и команды. Первый путь включает проведение глубинных интервью с реальными покупателями и юзерами, что особенно важно в сферах B2B, где клиент и конечный пользователь часто — разные лица.

Подход 1: исследование потребителей

Это классика. Мы проводим интервью, чтобы узнать, какие задачи, мотивации и барьеры есть у наших клиентов. Особенно важно различать покупателя и пользователя — это не всегда одно и то же, особенно в B2B: подписку оплачивает менеджер, а пользуется ей — аналитик.

Для качественного интервью необходим навык: где искать респондентов, как строить вопросы, как не «вести» ответы. В этом помогает книга Роберта Фитцпатрика «Спроси маму» — отличный старт для освоения методики.

Но исследования — не панацея. В мире малого бизнеса они редко достижимы. У предпринимателя может не быть времени, денег, доступа к пользователям. Миф, что только интервью дают правду, часто становится парализующим убеждением.

Подход 2: внутренние источники и эмпатия

Владелец бизнеса или продукт-менеджер уже владеет значительным массивом информации о своих клиентах, который формируется из ежедневного общения, обратной связи и наблюдений. Важно уметь эти данные извлекать и систематизировать, превращая субъективные ощущения в структурированные инсайты.

Эмпатия становится ключевым инструментом: способность поставить себя на место клиента помогает лучше понять его реальные нужды и болевые точки.

Источник: shutterstock.com

На практике этот подход заключается в тщательном изучении возможных проблем, с которыми сталкивается потребитель, и формулировании желаемых изменений и результатов, которые клиент хочет получить. Такой внутренний анализ, подкреплённый эмпатией, позволяет быстро создавать рабочие гипотезы, которые можно в дальнейшем проверять и уточнять.

В итоге ни один из подходов — будь то внешние исследования или внутренняя экспертиза — не даёт окончательных ответов без проверки. Все гипотезы требуют тестирования, чтобы убедиться в их релевантности и применимости.

Таким образом, сочетание двух источников и их правильное использование создаёт прочную основу для разработки эффективных и обоснованных Job Story, которые способны точно отражать потребности клиентов и формировать успешные продуктовые решения.

Алгоритм формирования Job Story

Создание качественной Job Story — не просто формальность, а продуманный процесс, основанный на тщательном исследовании и анализе потребительского поведения. Чтобы выявить настоящие потребности клиентов, важно следовать чётко выстроенному алгоритму, который позволит получить инсайты, максимально приближённые к реальности.

Шаг 1: Выбор целевой аудитории

Первое, с чего начинается любой серьёзный анализ, — это формирование репрезентативной выборки. Важно включить в неё различные категории: активных пользователей, тех, кто по каким-то причинам ушёл к конкурентам, а также людей, недавно познакомившихся с вашим брендом.

При этом акцент делается именно на тех, кто принимает решение о покупке, поскольку понимание их мотивации позволяет выстроить точную картину поведения.

Подобный многоаспектный подход даёт возможность учесть разные точки зрения и выявить факторы, влияющие на выбор продукта и отторжение альтернатив. Выявление именно мотиваций, а не только поверхностных предпочтений — ключевой элемент успеха на этом этапе.

Читайте также!

Шаг 2: Подготовка к интервью для получения глубоких инсайтов

Предварительный этап — создание анкеты, раскрывающей контекст покупки и ожидания от продукта. Вопросы должны охватывать несколько направлений: обстоятельства возникновения потребности, причины выбора, желаемые эффекты и барьеры, с которыми сталкивается клиент.

Задача — стимулировать респондентов к подробным, осмысленным ответам, которые позволят зафиксировать не только факты, но и эмоциональные составляющие принятия решения. Особое внимание уделяется альтернативным вариантам и причинам их выбора. Это позволяет увидеть продукт в более широком конкурентном контексте.

Шаг 3: Анализ данных и выявление ключевых инсайтов аудитории

Собранные данные требуют глубокого анализа. Ответы группируются по ключевым параметрам: ситуация покупки, эмоциональный фон, препятствия и мотивация. Такая структуризация позволяет отделить поверхностные причины от глубинных драйверов поведения.

Источник: shutterstock.com

Инсайты, полученные на этом этапе, становятся фундаментом для создания Job Story. Они помогают выявить скрытые потребности и точки боли, которые не всегда очевидны при традиционных методах исследования, но играют решающую роль в формировании лояльности и удовлетворённости клиентов.

Шаг 4: Создание Job Stories на основе исследовательских данных

Формат Job Story — это концентрированное описание конкретной ситуации с выделением мотивации и ожидаемого результата. Каждая история отражает и проблему, и внутреннее стремление потребителя, что значительно облегчает последующую работу над продуктом.

Например, представьте молодую маму, которая ограничена во времени из-за ухода за ребёнком (ситуация), но хочет сохранить физическую форму (мотивация), поэтому ей необходим инструмент, позволяющий совмещать занятия спортом и заботу о малыше (ожидаемый результат). Такой подход концентрирует внимание на реальных задачах клиентов, а не на технических характеристиках товара.

Шаг 5: Применение Job Stories для развития продукта и маркетинга

Заключительный этап — это использование сформированных Job Stories для развития товара и marketing. Глубокое понимание потребностей позволяет не только разрабатывать новые функции, но и улучшать коммуникации с аудиторией, делая предложения более релевантными.

Также важно учитывать альтернативы, которые выбирают клиенты, в том числе из смежных отраслей. Это расширяет взгляд на продукт и его конкурентное окружение. На основе этих данных происходит приоритизация задач, что оптимизирует ресурсы и усиливает результативность изменений.

Эффективность этого алгоритма заключается в системности и последовательности — каждый этап логически вытекает из предыдущего, формируя ясную картину потребностей и возможностей. Такой подход не просто формирует гипотезы, а задаёт фундамент для точных и действенных решений, необходимых в условиях динамичного рынка и высокой конкуренции.

Примеры использования Job Story

Метод помогает понять реальный контекст использования продуктов и формирует основу для создания решений, максимально отвечающих потребностям клиентов. Рассмотрим несколько ярких примеров из жизни популярных сервисов и крупных компаний, которые успешно применяют этот подход.

-

Google Документы.

Ситуация: команда работает над совместным проектом удалённо.

Мотивация: всем участникам необходимо одновременно редактировать документы и видеть изменения в реальном времени.

Результат: успешная совместная деятельность без необходимости пересылать файлы по электронной почте, что существенно ускоряет процесс и снижает риск конфликтов версий.

-

Dropbox.

Ситуация: пользователи работают с файлами на разных устройствах — ноутбуке, смартфоне, планшете.

Мотивация: потребность иметь доступ к актуальным версиям документов в любом месте и в лучшее время.

Источник: shutterstock.com

Результат: автоматическая синхронизация данных, гарантирующая досягаемость файлов на всех устройствах без дополнительных усилий.

-

Trello.

Ситуация: управление командой с большим количеством параллельных задач и проектов.

Мотивация: необходимость эффективно организовать рабочие процессы и отслеживать прогресс.

Результат: визуальное управление проектами с помощью досок и карточек, что упрощает коммуникацию и контроль.

-

Slack.

Ситуация: распределённая в разных географических локациях и часовых поясах команда.

Мотивация: необходимость поддерживать быстрый и структурированный обмен сообщениями и файлами.

Результат: коммуникация через тематические каналы, позволяющая поддерживать порядок и прозрачность в рабочих обсуждениях.

-

Uber.

Ситуация: пользователь спешит на встречу в незнакомом городе и не хочет опаздывать.

Мотивация: быстро найти надёжный транспорт.

Результат: возможность вызвать машину за считаные минуты с высокой вероятностью своевременного приезда, что обеспечивает спокойствие и комфорт.

Источник: shutterstock.com

Примеры крупных компаний, использующих Job Stories:

-

Intercom.

Внедрил раздел Job Stories в документацию по продукту для того, чтобы команда всегда была сосредоточена на решении реальных проблем пользователей, а не на абстрактных функциях.

-

Zoom.

Использовал Job Stories для быстрого масштабирования сервиса в период пандемии, что позволило быстро адаптироваться к массовому переходу на удалённую работу и коммуникацию.

-

PayPal.

Опирается на Job Stories для разработки удобных и безопасных платежных решений, что в 2020 году способствовало росту доверия клиентов и увеличению рыночной капитализации.

-

Яндекс Go.

Объединяет несколько сервисов в одном продукте, решая разные Job Stories пользователей — от такси до доставки и платежей, что делает сервис универсальным и удобным.

Использование Job Stories позволяет продуктовым командам сфокусироваться на конкретных задачах клиентов и создавать решения, которые действительно востребованы, что подтверждают практики крупнейших игроков рынка.

4 частых ошибки при создании Job Story

Правильная формулировка Job Story — важный шаг для эффективного понимания потребностей клиентов. Но при создании таких историй часто встречаются распространённые ошибки.

Банальность как враг смысла

Когда история звучит как очевидное клише — например, «когда я голоден, хочу поесть, чтобы не быть голодным» — она теряет ценность. Такие не раскрывают глубинных мотивов, лишь описывая базовые потребности человека. Их смысл — пустая формальность, а не руководство к действию.

Ловушка продукта

Ошибка в том, чтобы в Job Story описывать не ситуацию пользователя, а продукт или решение. Пример: «хочу съесть «Сникерс», чтобы не отвлекаться». Здесь мы уже выступаем продавцами, а не слушателями. Задача Job Story — описать мир потребителя, а не предлагать бренд. Именно так мы уходим от реального понимания.

Смазанная ситуация и расплывчатый результат

«Хочу быстро поесть, чтобы не думать о пище» — звучит абстрактно и не даёт направления для решения. Чем более конкретна ситуация (например, обед в пробке), и чем яснее результат (например, сэкономить 10 минут и получить вкусный перекус), тем сильнее фокус и выше ценность инсайта.

Состояние «вне проблемы»

«Когда я еду за рулём, хочу быстро поесть» — здесь нет напряжения или барьера. Это просто факт жизни. Job Story — не для описания нейтральных состояний, а для фиксации моментов, когда клиент испытывает трудности или хочет улучшить ситуацию. Без боли нет смысла искать решение.

Часто задаваемые вопросы о Job Story

Job Story — это инструмент, который не просто фиксирует функционал, а погружает в реальную ситуацию пользователя, раскрывая его мотивацию и ожидаемый результат. Такой подход позволяет создавать решения, которые точно отвечают потребностям, а не догадкам, делая продукт по-настоящему востребованным и удобным.

Как правильно внедрить ее в процесс разработки?

Job Story — мощный инструмент для глубокого понимания пользователя. Их интеграция начинается с этапа исследования: они помогают раскрыть реальные контексты и мотивации, лежащие в основе поведения.

В команде Job Story — мост между исследователями, дизайнерами и разработчиками, обеспечивает единое понимание потребностей. Их используют для формирования более конкретных User Story и критериев приемки.

Важно вовлекать всю команду в обсуждение Job Story, регулярно пересматривать и адаптировать их по мере появления новой информации. Хорошая практика — включать их в дизайн-спринты и воркшопы для генерации идей и проверки гипотез. Регулярное тестирование с пользователями позволяет убедиться в актуальности и точности сформулированных историй.

Какие типичные ошибки возникают при создании Job Story и как их избежать?

Самая частая — чрезмерная абстрактность. Например, формулировка «хочу быстро поесть, чтобы не отвлекаться» слишком размыта, не даёт команде понимания реальной ситуации. Вторая ошибка — описание не потребностей, а продукта или решения, сводя Job Story к PR-сообщению.

Третья — отсутствие конкретики в ситуации и результате: невозможно выявить реальные точки боли клиента. Также многие формулируют Job Story без учета реального контекста, что снижает их практическую ценность.

Чтобы избежать этих ошибок, нужно описывать реальные ситуации с чёткими триггерами и эмоциональными драйверами, а результаты — через измеримые изменения в поведении, состоянии. Важно тестировать истории с пользователями и корректировать их.

Какие правила помогают создавать точные и полезные Job Story?

Прежде всего — концентрируйтесь на пользователе и его мире, а не на продукте. Job Story описывает ситуацию, в которой оказался пользователь, его мотивацию и ожидаемый результат — без упоминания конкретных инструментов.

История должна быть конкретной, чтобы раскрыть контекст, включая эмоциональный фон и препятствия. Результат формулируйте, задавая себе вопрос «Чтобы что?» Это помогает уйти от абстракций и определить, какую реальную задачу решает пользователь.

Также избегайте нейтральных состояний, когда нет явной проблемы или желания что-то изменить — такие истории не дают повода для инноваций. Чем более точна и конкретна Job Story, тем она полезнее для команды.

В каких сферах и как лучше всего их использовать?

Job Stories нашли применение в разнообразных областях — от разработки ПО и цифровых сервисов до маркетинга и стратегического планирования. Они помогают создавать продукты, ориентированные на реальные нужды, снижать риски при запуске новых функций и формировать ясное понимание ценности для клиента.

Крупные компании, например, Intercom, активно включают их в процессы для фокусировки команд на проблемах пользователей, а Zoom — для масштабирования удалённой коммуникации.

В marketing Job Story помогает строить PR-кампании, говорящие на языке клиента, что повышает их эффективность. Это универсальный инструмент для любой организации, стремящейся к глубокой эмпатии и точному пониманию аудитории.